Am Donnerstag (3. April) wurde eine neue Sonderausstellung im LWL-Museum für Kunst und Kultur eröffnet. Hier werden erstmals Lackobjekte aus der vom Museum für Lackkunst übernommenen Sammlung präsentiert.

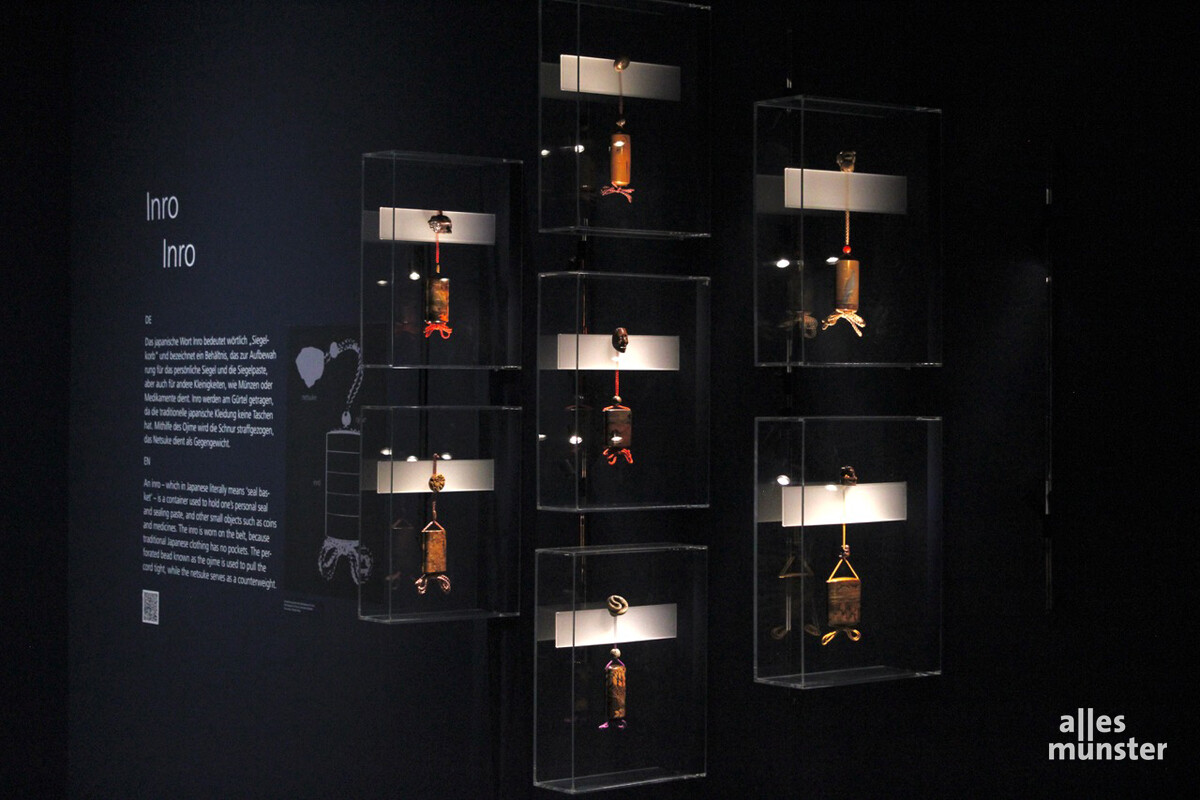

Betritt man die neue Ausstellung mit dem vielversprechenden Titel „Faszination Lack“ wundert man sich, dass man zuerst einmal nur sehr wenig sieht. Die Räume der Ausstellung sind abgedunkelt, sodass sich die Augen erst an das wenige Licht gewöhnen müssen. Doch nach einigen Sekunden entfaltet die Beleuchtung ihre Wirkung und setzt die ausgestellten Objekte kunstvoll in Szene.

Ein großer chinesischer Stellschirm begrüßt die Besucher*innen in der Welt des Lacks. Die Ausstellung soll sie mit auf eine Reise nehmen: von China, wo Menschen erstmals Gebrauch vom wertvollen Saft des Lackbaumes gemacht haben, bis nach Europa, wo mit Eifer versucht wurde, das faszinierende Material nachzuahmen. Der sogenannte Lackbaum, aus dem der Lack gewonnen wird, wächst tatsächlich nur in Asien. Die Chines*innen entdeckten schon Tausende Jahre vor Christus die widerstandsfähigen Eigenschaften des Lacks. Somit stammt auch das älteste Kunstwerk der Sammlung aus China: ein Weinbecher, datiert um rund 300 nach Christus.

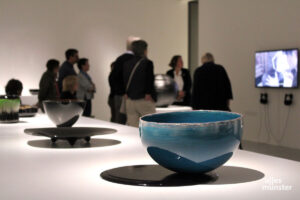

Die Ausstellung erzählt die Geschichte des Lacks, die man über die drei Räume hinweg mühelos verfolgen kann. Von China geht es über Korea und Japan bis nach Europa – denn den Europäer*innen gelang es später tatsächlich aus den Harzen anderer Bäume Lacke herzustellen. Um die Reise des Lackes abzuschließen, werden auch zeitgenössische Lackkunstwerke ausgestellt. Die präzise gewählte Beleuchtung schafft dabei durchweg eine faszinierende Atmosphäre, die jedes der Objekte in Szene setzt.

In den drei Räumen werden aber nicht nur Kunstwerke gezeigt, sondern auch verschiedenste Materialien und Techniken der Lackkunst präsentiert. Besucher*innen können also nicht nur über die Werke staunen, sondern auch Einblicke in fremde Kulturen erhaschen und etwas über den Entstehungsprozess der Lackkunst erfahren.

Das LWL-Museum für Kunst und Kultur hatte die Lackkunst-Objekte 2023 aus dem Museum für Lackkunst übernommen. Am 1. Februar 2024 wurde das Museum, das sich bis dahin im Besitz der BASF Coatings befand, geschlossen. Beheimatet war es bis dahin in der markanten Villa Bönninghausen nahe der Promenade an der Windthorststraße. In der Sonderausstellung „Faszination Lack“ sind aber auch Werke zu finden, die dort nicht ausgestellt waren. Kuratorin Patricia Frick geht davon aus, dass einige Objekte der Lackkunst zukünftig auch in der Dauerausstellung des LWL-Museums für Kunst und Kultur präsentiert werden.

Die Sonderausstellung läuft noch bis zum 27. Juli. Bis dahin wird sie von einem vielfältigen Rahmenprogramm begleitet, das auf der Website des LWL-Museums zu finden ist.